Этюды о природе человека |

||

|

|

Оглавление

|

Этюды о природе человека

|

Оглавление

1 — Дисгармонии в инстинкте самосохранения

3 — Попытки философских систем бороться с дисгармониями человеческой природы

4 — Чего может достигнуть наука в борьбе с болезнями

5 — Введение в научное изучение старости

6 — Введение в научное изучение смерти

Дисгармонии в инстинкте самосохранения

Инстинкт самосохранения в мире животных.— Жизненный инстинкт у человека.— Слабое его развитие в молодости.— Буддистская легенда об инстинкте самосохранения и о страхе смерти.— О страхе смерти в литературе.— Исповедь Толстого относительно страха смерти.— Теория Толстого на этот счет.— Другие мнения об этом вопросе.— Страх смерти есть инстинктивное проявление.— Развитие жизненного инстинкта в течение человеческого существования.— Обращение со стариками.— Убийство их.— Самоубийство стариков.— Дисгармония жизненного инстинкта с условиями существования.— Роль страха смерти в религиях и в философских системах.

Общественный инстинкт человека был им приобретен только очень недавно и еще не пришел в достаточное равновесие; поэтому неудивительно, что он представляет столько дисгармоний и несовершенств. Наоборот, самосохранение, инстинкт жизни, должен был бы представлять высшую степень гармонического развития. В самом деле, он развивается через весь ряд существ до человека, в котором всего полнее и выражен.

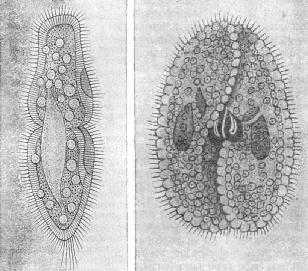

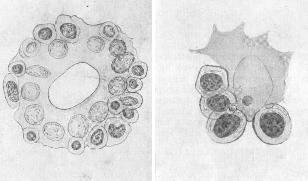

Во всех организмах, начиная с самых низших, мы видим разнообразные приспособления, обеспечивающие сохранение особи. Существа, состоящие из одной только микроскопической капельки живого вещества (протоплазмы), снабжены очень прочной раковиной, предохраняющей их от вредных влияний, способных их уничтожить.

Существование растений обеспечивается то шипами, мешающими им быть съеденными, то выделением раздражающих веществ или настоящих ядов. У животных средства для самосохранения еще многочисленнее. Щиты и раковины, жидкие выделения, то издающие неприятный запах, то скрывающие бегство животного (как чернила, выделяемые сепией и другими головоногими), бивни, крепкие зубы и много других особенностей существуют лишь как орудие сохранения индивидуальной жизни. Если бы мы хотели остановиться на этом вопросе, то пришлось бы изложить целый учебник сравнительной анатомии животных и растений.

У низших существ сохранение особи достигалось без содействия сознательных или бессознательных психических актов. Но вскоре появились многочисленные инстинкты, обеспечивающие защиту. Одни организмы убегают при малейшей опасности. Другие избегают врага, окружая себя пенистой слизью, или собственными испражнениями, или даже разными посторонними телами. Все эти явления указывают на любовь к жизни и на глубокую потребность самосохранения во всем мире организованных существ.

Но все эти средства для устранения опасности и смерти могли применяться без того, чтобы животные имели сколько-нибудь определенное понятие о самой смерти. Несомненно, что иные животные в состоянии отличить живую добычу от мертвой. Некоторые хищники узнают трупный запах. Привыкшие питаться живой пищей отвергают мертвую: они руководствуются неподвижностью последней. В этом случае неполного понимания смерти легко обмануть животное: стоит искусственно двигать мертвую добычу или, наоборот, живой придать неподвижный вид. Многие насекомые, опасаясь преследования таких мало развитых врагов, сразу останавливаются и прикидываются мертвыми. Это поведение также относится к категории столь разнообразных естественных средств для обеспечения жизни особи.

Высший класс животных — млекопитающие, однако, обнаруживают полное непонимание смерти: многие из них остаются совершенно равнодушными при виде трупов своих родичей или же пожирают их, рискуя схватить смертельную болезнь. Таков пример крыс, поедающих трупы других чумных крыс. Утоляя свой голод, они сами заражаются смертельной чумой и передают ее другим видам, особенно человеку. Но рядом с этими млекопитающими, равнодушными к смерти себе подобных, бывают другие, обнаруживающие некоторый инстинктивный страх при виде трупов своих родичей. Лошади, проходя мимо лошадиного трупа, выражают некоторые признаки беспокойства и стремление к бегству. Точно так же быки на бойнях при виде избиения себе подобных выказывают чувство панического ужаса.

Но, несмотря на эти примеры, несомненно, что животные, даже стоящие выше всех на лестнице существ, не имеют никакого представления о неизбежной смерти, ожидающей все живущее. Это понятие приобретено родом людским.

Инстинкт самосохранения, несомненно, развит у человека. Он мало выражен при появлении его на свет, но уже резко проявляется у маленьких детей. При виде трупа они обнаруживают род панического страха, сходного с тем, который они испытывают, увидав змею или какое-либо другое опасное животное.

У молодых людей этот инстинкт самосохранения, тесно связанный с враждебным страхом смерти, развит еще не очень сильно. Часто он пробуждается только при особых условиях, как при опасности, испытанной во время болезни, несчастного случая или войны. Здоровые молодые люди, думающие, что они не подвержены страху смерти, часто сильно испытывают его при заболевании. Резюмируя свои впечатления от Севастопольской войны, Л. Толстой, которому в то время было всего 26 лет, выражается следующим образом: «Несмотря на увлечение разнородными суетливыми занятиями, чувство самосохранения и желания выбраться как можно скорее из этого страшного места смерти присутствовало в душе каждого. Это чувство было и у смертельно раненного солдата, лежащего между пятьюстами такими же ранеными на каменном полу Павловской набережной и просящего бога о смерти, и у ополченца, из последних сил втиснувшегося в плотную толпу, чтобы дать дорогу верхом проезжающему генералу, и у генерала, твердо распоряжающегося переправой и удерживающего торопливость солдат, и у матроса, попавшего в движущийся батальон, до лишения дыхания сдавленного колеблющейся толпой, и у раненого офицера, которого на носилках несли четыре солдата и, остановленные спершимся народом, положили наземь у Николаевской батареи, и у артиллериста, 16 лет служившего при своем орудии», и т. д.

Но при нормальных условиях жизни инстинкт самосохранения еще недостаточно обнаруживается в молодости. Поэтому юноши часто рискуют жизнью из-за незначительных причин; не заботясь о последствиях своих поступков, они делают всякие неосторожности, способные отразиться на здоровье и жизни. Часто в основе их поступков лежат очень возвышенные мотивы, но еще чаще они тратят силы на удовлетворение какого-нибудь инстинкта низшего порядка. Молодость — возраст самых бескорыстных жертв, но также и разнообразных злоупотреблений — алкоголем, половыми отправлениями и т. д. Думают, что чувство самосохранения всегда одно и то же и что смерть в 30 лет и в 60 отличается только степенью, соответствующею разнице лет.

Но молодые люди, с их еще мало развитым инстинктом жизни, часто очень требовательны. Испытываемые ими наслаждения слабы, в то время как страдания, вызванные малейшей неприятностью, очень остры. При этих условиях они легко становятся или эпикурейцами, в грубом смысле слова, или же склонными к самому крайнему пессимизму.

«Edite, bibite, post mortem nulla voluptas» — было поговоркой немецких студентов, жаждавших наслаждения; они не ведали хода развития жизненного инстинкта у человека в разные возрасты.

С другой стороны, подводя итоги ощущениям счастия и горя, вернее своей природе юношество уменьшает ценность первых и преувеличивает тяжелые ощущения. Оно приходит, таким образом, к пессимистическому мировоззрению и объявляет жизнь человеческую злом. Следует заметить, что Шопенгауэр напечатал свою теорию пессимизма в возрасте 31 года. Последователь его Гартман уже в 26 лет объявил существование злом, от которого во что бы то ни стало следует избавиться.

Наоборот, оптимистические теории жизни были развиты или людьми, достигшими преклонных лет, или же такими, которые, вследствие особых условий, оценили счастье бытия.

В противовес пессимистическим теориям немецких философов, Дюринг в своем сочинении «Der Werth des Lebens» формулировал оптимистическое воззрение. Между тем Дюринг был тогда слепым. Знаменитый английский ученый сэр Джон Леббок напечатал сочинение «Счастие бытия», начинающееся фразой «Жизнь есть большое благо». Его мировоззрение совершенно отличается от пессимистического, но он высказал его в 53 года.

Давно известно, что жизнь больше ценится стариками, чем молодыми. Так, Руссо говорит: «Мы всего более заботимся о жизни по мере того, как она теряет свою ценность. Старики более сожалеют о ней, чем молодые».

Размышление это вполне справедливо и подтверждается множеством фактов.

Я весьма близко знаком с ученым, чувствовавшим себя очень несчастным в молодости. Одаренный очень усиленной чувствительностью к страданиям, он всевозможными мерами старался их успокоить. Какая-нибудь неприятность способна была погрузить его в полнейшее угнетение, против которого он боролся наркотическими средствами. Во избежание нравственных страданий он прививал себе болезнетворные микробы. Впоследствии, когда он достиг зрелого и пожилого возраста, его усиленная чувствительность уступила место менее острым чувствам. Он ощущает зло уже не с такой силой, как в молодости. Наоборот, он гораздо больше ценит положительную сторону существования, и даже в случаях горя ему никогда не приходит в голову сократить свою жизнь. В молодости он был пессимистом и думал, что зло значительно преобладает над благом. В более позднем возрасте его оценка жизни совершенно изменилась.

Конечно, не надо быть старым, чтобы согласиться, что смерть — большое зло. «Тот лжет, кто утверждает, что не боится смерти,— сказал Ж. Ж. Руссо — Всякий человек боится умереть, это великий закон чувствующих существ, без которого все смертные существа вскоре были бы уничтожены. Боязнь эта — простое проявление природы, не только безразличное, но хорошее по существу и согласное с порядком вещей».

Часто люди выражают равнодушие к смерти; но надо хорошенько разобрать это чувство для того, чтобы как следует понять его. Я познакомился с очень пожилой женщиной, желавшей умереть и, по ее словам, нисколько не боявшейся смерти. Разобрав поближе этот случай, мне легко было убедиться, что имею дело с серьезно больной, думающей, что одна смерть может избавить ее от страданий. Узнав о возможности излечения, она обнаружила настоящую радость при мысли о возможности жить без постоянного страдания.

Инстинкт самосохранения и боязнь смерти, которая есть не что иное, как одно из проявлений первого, имеет самое существенное значение в изучении человеческой природы. Поэтому нам необходимо остановиться на нескольких примерах, способных выяснить этот вопрос.

Уже в древности задача эта вызвала много размышлений. Одним из лучших рассказов на эту тему бесспорно служит буддийская легенда. Молодой принц Сакиа-Муни, основатель буддизма, желая углубиться в сущность вещей, склонялся покинуть свет и стать монахом. Чтобы помешать этому, отец велел воспитывать его в великолепном замке, где он мог наслаждаться всеми благами, вдали от всех тяжелых впечатлений. При этих условиях он никогда не видел ни стариков, ни больных, ни мертвых. Несмотря на запрещение, молодой царевич несколько раз совершал тайные прогулки в колеснице. При первом своем выезде он встретил на дороге «старика, разбитого, ветхого, с выступающими жилами на теле, с шатающимися зубами, покрытого морщинами, седого, сгорбленного, согбенного, как своды крыши, угнетенного, опирающегося на палку, дрожащего всеми членами и всеми частями членов». Узнав от своего возницы, что это старик, что «у всякого творения старость уносит молодость», что никому не миновать старости и что «для творения нет другого пути», — принц был так поражен, что сказал своему вознице: «Горе неведающему и слабому творению, разум которого опьянен гордостью молодости и не видит старости! Скорее поворачивай колесницу, я хочу вернуться. Что мне до забав и удовольствий, когда я — будущее жилище старости!»

В другой раз Сакиа-Муни встретил на дороге человека, удрученного лихорадкой, телесно ослабленного, двигающегося с трудом. Узнав от своего возницы, что это больной, юный принц воскликнул: «Итак, здоровье — как игра сновидения! И боязнь болезни является такой ужасной! Какой же мудрый человек, увидав такие условия существования, может еще думать о радости и об удовольствии?» Через некоторое время после этого Сакиа-Муни вышел в третий раз и увидел мертвеца, лежащего на носилках, покрытого полотняным покровом и окруженного толпой родственников. Все они плакали, жаловались, стонали; волосы их развевались, они посыпали головы пылью и били себя в грудь, следуя за ним. Под сильным впечатлением, вызванным видом мертвеца, принц произнес следующие слова: «Горе молодости, подкапываемой старостью! Горе здоровью, разрушаемому разными болезнями! Горе кратковременной жизни человеческой! Горе прелестям удовольствия, соблазняющего сердце мудреца!»

Эти размышления Сакиа-Муни легли в основу буддизма, проникнутого пессимистическим воззрением на человеческую природу. Современные пессимисты последовали по тому же пути. Как известно, Шопенгауэр с юных лет был очень поглощен великими вопросами человеческого бытия. В своих письмах мать упрекает его за «жалобы на неизбежное», это доказывает, что уже в 27 лет он возмущался неизбежностью смерти. Вопрос о ней был одним из наиболее интересовавших его. Боязнь болезни и смерти была у него так велика, что во время первой холерной эпидемии 1831 года он покинул Берлин (под влиянием смерти Гегеля, умершего от холеры) и переехал во Франкфурт, где не было холеры. И действительно, Шопенгауэр утверждает, что «величайшее несчастие и вообще самое худшее, что может случиться, — это смерть; и самая сильная боязнь есть страх смерти». Невозможность избегнуть ее навела его на пессимистическую философию.

Во все времена литература, как и философия, была очень занята задачей смерти. Эдмонд Гонкур рассказывает в своем дневнике, что при встречах с товарищами вопрос этот всего чаще составлял предмет их беседы. Вот содержание одной из них: «Сегодня мы возобновили наш обед пяти; недостает Флобера, и присутствуют Тургенев, Золя, Додэ и я. Нравственные неприятности одних, физические страдания других наводят на разговор о смерти... и беседа длится до 11 часов, подчас стремясь уклониться в сторону, но опять возвращаясь к той же мрачной теме».

Додэ говорит, что для него это навязчивая идея, отрава жизни, и что он никогда не переходил на новую квартиру без того, чтобы глаза его не поискали места и вида собственного гроба.

Золя рассказывает, что «когда мать его умерла в Медане, лестница оказалась слишком узкой, и гроб пришлось спустить через окно. Взгляд его никогда не падает на это окно без того, что он не спросил себя, кто первый спустится через него: он или жена?.. Да, с этого дня смерть всегда в глубине наших мыслей и часто... ночью, глядя на мою жену, которая не спит, я чувствую, что она думает о ней, как и я, и мы остаемся так, никогда не намекая на то, о чем думаем оба... из чувства стыда, да, известного рода стыда. О! эта мысль ужасна и страх следует за ней. Бывают ночи, когда я неожиданно вскакиваю с постели и стою одно мгновение в состоянии несказанного ужаса».

Эд Гонкур поверял Жану Фино, «что жизнь его была бы облегчена от тяжелой ноши, если бы ему удалось изгнать из своего сознания мысль о смерти». Последний прибавляет, что «в достопамятном собрании у Виктора Гюго почти все знаменитые гости на вопрос о их взгляде на смерть откровенно сознавались, что она постоянно вызывает в них страх и грусть».

Из всех современных писателей, бесспорно, всего более занимался задачей о смерти Лев Толстой. Во многих из своих сочинений он посвятил ей незабвенные страницы, но из всего известного мне самая поразительная и глубокая картина находится в его «Исповеди».

Читатель будет мне благодарен за приведение главных мест, касающихся этого вопроса. Пусть он вспомнит сначала приведенный выше рассказ об осаде Севастополя. Все перед опасностью ощущали страх смерти, но чувство это, особенно у 26-летнего молодого человека, не овладевало всем его существом.

Только незадолго до 50 лет представился Толстому вопрос смерти во всей его остроте. Вот как описывает он начало кризиса: «На меня стали находить минуты недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по-прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: зачем? ну, а потом?»

В течение некоторого времени Толстой не отдавал себе хорошенько отчета о своем состоянии, но мало-помалу стал углубляться в его анализ и пришел к следующему выводу: «Истина была то, что жизнь есть бессмыслица. Я будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти, а впереди меня ничего не было, кроме исчезновения. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видеть, что ничего нет впереди, кроме страданий и настоящей смерти — полного уничтожения».

«И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишить себя жизни». «Я не мог придать разумного смысла ни одному поступку во всей моей жизни, Меня только удивляло то, как мог я не понимать этого в самом начале. Все это так давно всем известно. Не нынче — завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся — раньше, позднее, да меня-то не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить — вот что удивительно. Можно жить, покуда пьян жизнью, а как протрезвился, то нельзя не видеть, что все это только обман и глупый обман! Верно только то, что в этом даже нет ничего смешного и остроумного, а все это просто — жестоко и глупо».

Не зная, как выйти из этого противоречия в жизни, Толстой остановился на любви своей к семье. «Семья, — говорил я себе; но семья — жена, дети; они тоже люди. Они находятся в тех же самых условиях, как и я: они или должны жить во лжи или видеть ужасную истину. Зачем же жить? К чему мне любить их, беречь, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия? Любя их, я не могу скрывать от них истины, — всякий шаг в познании ведет их к этой истине. А истина — смерть».

В заключение этого ряда рассказов, которые должны дать читателю достаточное представление о любви к жизни и о страхе смерти, мне остается еще прибавить пример, почерпнутый уже не из литературы, а из повседневной действительности. Дело идет о смерти «священнослужителя в одной из христианских общин. Он был верующим, как Франциск Ассизский, невинным, как девственница, строгим аскетом; милосердие освещало всю его жизнь». «Логическая необходимость требовала, чтобы смерть его была спокойной. Если бы он был героем романа, автор не мог бы придумать ему другой смерти». Вот как дело произошло в действительности, судя по письмам близкого друга умирающего, из которых мы почерпаем следующие места. «Наш бедный друг трагически борется грудь о грудь со смертью. Смиренный, спокойный, уравновешенный, он в ужасе от приближения смерти. Это раздирающее зрелище вызывает слезы. И мы бессильны не только облегчить его физически, но и не в состоянии успокоить ужасающее нравственное страдание этого самообладающего ума, жаждущего жизни и живым входящего в смерть». «Я бы мог еще, — вскрикивал он, — прочесть курс теологии или политической экономии, а между тем надо умирать... Ужасно быть при полном сознании... Лучше было бы потерять способность мыслить... И чего просили мы у бога? Вечного блаженства! Это все равно, как если кто-нибудь из ваших работников просил бы у вас тысячу франков за рабочий день! Вы бы ответили ему: „Что за шутки! Мой друг, вы безумны!" Тяжело умирать! Признаюсь вам, друг мой, что в таком состоянии переделываешь свою религию и видоизменяешь свою философию. Благость бога не то, что мы себе представляем. Над нами висит тайна... Неужели смерть есть источник ужаса для тех, кто во всю свою жизнь творил одно добро?»

Что же такое эта любовь к жизни, делающая смерть столь ужасной? Много занимались этим вопросом, и сам Толстой напечатал статью «О страхе смерти». Он пытается доказать, что это чувство есть результат ложного взгляда на жизнь. «Люди, боящиеся смерти, боятся ее оттого, что она представляется им пустотой и мраком, но пустоту и мрак они видят потому, что не видят жизни».

По мнению Толстого, человек не должен бояться смерти более, чем какой бы то ни было другой перемены, постоянно испытываемой в. жизни. «Ведь ни один человек не боится заснуть, — говорит он, — хотя при засыпании происходит совершенно то же, что и при смерти, именно прекращается сознание времени. Человек не боится того, что засыпает, хотя уничтожение сознания совершенно такое же, как и при смерти...».

Толстой думает, что страх смерти есть некоторого рода предрассудок, исчезающий, если только взглянуть на жизнь в ее настоящем значении.

Другой русский писатель, Токарский, напечатал исследование о страхе смерти, в котором также старался доказать неосновательность этого страха. Автор был психиатром и сознавал, что поражен неизлечимой смертельной болезнью. Поэтому его исследования страха смерти должны были иметь личную подкладку. Опираясь на свидетельство целого ряда лиц, бывших в смертельной опасности, Токарский утверждал, что последняя нисколько не страшна и потому ее нечего бояться.

То же мнение позднее высказывал Фино. Он подкрепляет его такими же аргументами, как и его предшественник. Он думает, что человек сам создал страх смерти и что в нем большую роль играет неизвестность будущего. «Позади видимого для нас всегда кроется нечто невидимое, и оно-то пугает нас». Фино считает совершенно ошибочной мысль, будто смерть сопровождается страданием; он приходит к выводу, что «невежество и предрассудки создали эту предвзятую мысль, приводящую нас в ужас и столь противоположную действительности». В самом деле, некоторые примеры лиц, которым грозила смерть и возвращенных к жизни, подтверждают мнение Фино, будто смерть не только не сопровождается страданиями, но скорее возбуждает приятные ощущения. Так, по словам швейцарского ученого Гейма, туристы, испытавшие опасные падения в горах и бывшие так близко к смерти, что чувствовали ее приближение, ощущали главным образом приятное состояние.

Несомненно, что в некоторых случаях смерти ощущения скорее спокойны и приятны; но не менее верно, что во многих других случаях, составляющих большинство, чувство приближения смерти, наоборот, очень тягостно. Но вопрос этот вовсе не обязательно связан со страхом смерти у людей, еще не умирающих. А между тем именно этот страх всего существеннее в жизни человека. Люди, умирающие с голода, не ощущают тягостного чувства в минуту смерти. Страдание от ощущения голода в тесном смысле слова длится только некоторое время. У человека оно продолжается около 20 часов, после чего усталость и слабость вовсе не сопровождаются чувством голода. Здесь существует, следовательно, некоторая аналогия со страхом смерти, который иногда не длится до конца жизни.

Фино спрашивает себя: инстинктивен ли страх смерти? «Вопрос этот, — говорит он, — имеет большое значение, так как „инстинктивен" означало бы, во-первых, независимость от нашей воли, чувство, не поддающееся воспитанию. Во-вторых, он должен был бы проявляться всегда и всюду при приближения смерти. Между тем изучение многочисленных случаев предсмертного состояния и рассказы людей, избегших смертельной опасности, приводят к противоположному заключению». Голод есть, несомненно, инстинктивное ощущение, а между тем его чувствуют не всегда, когда организм истощен недостатком пищи или когда ему грозит голодная смерть.

Более глубокое изучение фактов не оставляет никакого сомнения в том., что страх смерти действительно инстинктивное чувство. Это заметно уже у различных высших животных и выражается в совершенно сходной форме с другими инстинктивными проявлениями.

Тот близкий друг, о котором я упоминал выше, уже целыми годами был подготовлен к смерти и смотрел на нее совершенно спокойно. Убежденный в том, что он по возможности выполнил уже свою роль, он не только находил совершенно естественным прекращение своей жизни, но ему была даже противна мысль о будущей старости, быть может, болезненной, во всяком случае очень тягостной. Итак, с точки зрения рассуждения и воли не могло быть и речи о малейшем страхе смерти. Тем не менее наблюдая в своем организме некоторые болезненные признаки, которые могли сделаться смертельными, он испытывал совершенно особое чувство, которое было именно инстинктивным страхом смерти.

Разбирая рассказ Толстого в его исповеди, мы также усматриваем, что предвидение собственного небытия и состояния праха, поедаемого червями, означает не что иное, как инстинктивный страх смерти; размышление не в состоянии уничтожить это чувство. Сказать кому-нибудь, как это сделал Толстой в своей статье о страхе смерти, что последний представляет собою предрассудок, с которым надо бороться рассуждением, — приблизительно то же, как убеждать женщину, у которой удалены яичники, что, не будучи в состоянии рожать, она не имеет никакой причины ощущать половое чувство. Она, тем не менее, ощущала бы его потому, что оно не зависит ни от какого рассуждения, а просто инстинктивно.

Впрочем, давно уже за страхом смерти признан инстинктивный характер. Так понимал его Шопенгауэр. По его мнению, «с точки зрения сознания, нет никакой причины бояться смерти. Сознание, слагающееся из познания, никоим образом не должно смотреть на смерть как на зло. Поэтому именно несознательная часть нашего „я" и боится смерти; этот fuga mortis (страх смерти), наполняющий все живые существа, исходит исключительно из нашей слепой воли». Эта «слепая воля» есть не что иное, как чисто инстинктивное чувство, не имеющее ничего общего с сознательной волей в тесном смысле слова.

Не пускаясь в длинные рассуждения по этому поводу, Байрон давно пришел к тому выводу, что страх смерти есть инстинктивное душевное проявление. Так, в своей поэме «Каин» он говорит:

Я живу, но для того, чтоб умереть,

Хотя ничто меня не заставляет

Смерть презирать, но лишь инстинктом жизни,

Инстинктом неизбежным, ненавистным,

Я понимаю ужас этой смерти

И сам себе, помимо воли, стал

Противен я. И эта жизнь! О, если б

Не знал я никогда подобной жизни!

В другом месте той же поэмы Байрон говорит устами Каина;

...Не вкусив познания

Добра и зла, о смерти он не знал,

Я сам ее не знаю, но боюсь,

Не ведая причины той боязни.

Нельзя, следовательно, сомневаться в том, что в числе инстинктов, которыми одарена человеческая природа, существуем один, ценящий жизнь и страшащийся смерти. Инстинкт этот развивается медленно и растет постепенно с годами. В этом отношении он представляет поразительную разницу со многими другими инстинктивными движениями. Когда голод, жажда, половое чувство утолены, наступает удовлетворение, могущее дойти до пресыщения и даже до утомления. Такое состояние длится различное время и уступает место новому пробуждению тех же инстинктивных потребностей.

Что касается жизненного инстинкта, то дело происходит совершено иначе. Инстинкт этот, большею частью развивающийся поздно, усиливается и обостряется в течение жизни. Дети и юноши всегда очень желают стать взрослыми. Но, достигнув зрелых лет, человек никогда не желает состариться. Он с большим огорчением замечает появление первых морщин и седых волос. Вместо того, чтобы ощущать удовлетворение от большей части пройденного жизненного цикла, он испытывает, наоборот, сильную грусть, видя свое приближение к смерти. Старость почти всегда отличается отсутствием красоты и чем-то отталкивающим и даже страшным. Маленькие дети выражают явный испуг при виде очень старых людей; поэтому их часто пугают стариками.

Всем известно, как распространено убийство стариков у первобытных народов. Туземцы Фиджи закапывают живыми своих старцев под тем предлогом, что они стали вполне бесполезными. Обычай этот распространен во всей Меланезии; он встречается также в Новой Каледонии и в большинстве островов, соседних с Полинезией. Вообще старость презирают в этой части земного шара. Австралийцы уважают пожилых людей, пока они деятельны, но как только старики становятся беспомощными, их покидают. Часто их убивают и поедают, что соответствует туземным религиозным понятиям.

По исследованиям Гримма, древние германцы «убивали стариков и больных и часто закапывали их живыми».

Современные цивилизованные народы, несомненно, далеко ушли вперед, они более не убивают стариков; они терпят их, предоставляя им, правда, право самоубийства. Во многих странах часто отказывают старикам в работе под предлогом, что они недостаточно сильны, и в то же время их не допускают в приюты под предлогом, что они еще недостаточно стары. Разбирая вопрос средней и нормальной жизни, Поль Бэр следующим образом высказался о стариках: «они заслуживают приветливости, внимания и ухода, но продолжительность их жизни не должна быть более предметом общественной заботливости».

А между тем, несмотря на эти свойства старости, делающие ее ужасной, бесполезной и в лучшем случае только терпимой, несмотря на физическую и умственную слабость стариков, инстинкт жизни сохраняется у них во всей силе. Чтобы отдать себе в этом отчет, я часто посещал приюты для стариков и легко убедился в том, что все они желают еще долго жить. В приюте, дающем убежище людям довольно высокой культуры, последние утверждали, что постоянно чувствуют себя под гнетом смерти, точно осужденные на казнь.

В Сальпетриэре глубокие старухи очень многочисленны. На семидесятилетних смотрят там почти как на молодых. Главное желание девяностолетних и более старых женщин заключается в том, чтобы дожить до 100 лет. Желание жить — всеобщее.

Указанный здесь факт на первый взгляд будто бы противоречит другому, хорошо доказанному статистикой, по которому число самоубийств увеличивается с возрастом. Действительно, старики лишают себя жизни гораздо чаще молодых людей. Это несомненно. Но только изучая ближе статистические данные, мы видим, что главная причина самоубийства заключается не в исчезновении инстинкта жизни, а преимущественно в невозможности для стариков зарабатывать на свое существование, а также и в частых болезнях. Лишенный средств к жизни, не принятый в приют, старик прибегает к угару или к веревке. Хроника старческих самоубийств показывает нам, что большинство жертв падает на бедняков. Самоубийство обеспеченных и богатых стариков всего чаще вызывается неизлечимостью их болезней. Впрочем, в этом направлении остается выяснить еще многое. А именно, было бы очень интересно знать больше подробностей относительно внутренних причин, по которым старики решаются лишать себя жизни. В последнее время всеобщее внимание было привлечено самоубийством знаменитого немецкого гигиениста Макса фон-Пэттенкофера. После блестящей ученой карьеры, 76-ти лет он отказался от профессуры в Мюнхенском университете и поселился недалеко от Мюнхена в поместье, отдавая свое время садоводству и другим деревенским занятиям. Несмотря на сахарную болезнь, он сохранял еще умственные способности, но смерть близких людей повергла его в крайнюю грусть. К тому же в последний период жизни он страдал серьезным гнойным воспалением шеи. Эта болезнь, сама по себе не смертельная, сделалась, однако, причиной смерти Пэттенкофера, который застрелился на 83-м году. Вскрытие обнаружило довольно хорошо сохранившийся организм, помимо хронического воспаления мозговых оболочек, с сильным атероматозом мозговых артерий. Обстоятельства этого самоубийства известны нам лучше, чем во многих других случаях; тем не менее, и здесь остаются еще некоторые темные стороны, имеющие большую важность. Как бы то ни было, наличность хронической болезни мозговых оболочек у старого ученого делает сомнительным предположение, чтобы его самоубийство зависело от явлений одной нормальной жизни. С другой стороны, существует немало стариков очень высокой и утонченной культуры, сильно привязанных к жизни, даже в гораздо более преклонном возрасте, чем Пэттенкофер.

Относительно жизненного инстинкта замечается то же, что и относительно полового инстинкта у многих женщин. Как любовь к жизни всего сильнее тогда, когда лучшая часть ее пройдена, так и половое наслаждение часто ощущается женщинами только тогда, когда красота их уже отцвела.

Эд Гонкур рассказывает в своем дневнике, что в собраниях литературных знаменитостей (Золя, Додэ, Тургенева) интимные разговоры всего чаще вращались вокруг любви к жизни и к женщине. «Странная вещь, — говорит Гонкур, — смерть или любовь всегда составляют предмет наших послеобеденных разговоров». Вышеназванные писатели в ту эпоху чувствовали приближение старости, и совершенно естественно, что их всего более занимали оба инстинкта, упорство которых кажется нам таким загадочным и парадоксальным.

Из предыдущей главы мы знаем, до какой степени дисгармоничен половой инстинкт, часто развивающийся и почти всегда сохраняющийся в период жизни, когда правильная и нормальная деятельность его невозможна. Мы видели также то зло, к которому ведет эта дисгармония воспроизводительного аппарата. Но там дело касалось хотя серьезного неудобства, однако такого, с которым еще можно было примириться.

Гораздо важнее дисгармония жизненного инстинкта, обнаруживающегося по мере приближения смерти. При таких условиях разлад этот становится и непонятным и особенно ужасным. Вот почему человечество с незапамятных времен искало ключ к этой трагической загадке и старалось всеми силами разобрать ее.

Религии во все времена были очень озабочены этой задачей «Религия, — говорит Гюйо, — представляется большею частью размышлением о смерти. Если бы мы были бессмертны, несомненно, у нас все-таки существовали бы предрассудки, но, вероятно, не было бы систематизированных предрассудков и не было бы религии».

Философия также старалась разрешить великий вопрос смерти. Уже некоторыми древними философами была высказана мысль, что философия — не что иное, как размышление о смерти. Так, Сократ и Цицерон говорили: «...жизнь философа есть постоянное размышление о смерти». То же положение развивал Шопенгауэр: «Смерть, — говорит он, — настоящая вдохновительница или муза философии... Мало вероятно даже, чтобы без смерти могла существовать философия. Поэтому совершенно естественно, что я ставлю специальное изучение смерти во главе моего последнего, самого серьезного и значительного труда».

Все факты, собранные в трех последних главах, устраняют всякое сомнение в том, что человеческая природа, во многих отношениях совершенная и возвышенная, тем не менее, проявляет очень многочисленные и крупные дисгармонии, служащие источником многих наших бедствий. Не будучи приспособленной к условиям жизни, как, например, орхидеи к оплодотворению при помощи насекомых или как роющие осы к сохранению своего потомства, природа человеческая скорее напоминает насекомых, инстинктивно привлекаемых к свету и обжигающих себе крылья.

Даже в такие времена, когда люди не имели еще никакого точного представления о человеческой природе, они, тем не менее, уже смутно понимали ее дисгармонию и стремились помочь этому великому злу.

В следующих главах мы постараемся познакомить читателя с этим важным вопросом и укажем те меры, которые предпринимались человеком против дисгармоний его собственной природы.

Попытки уменьшить зло, |

Анимизм как основа первобытных религий.— Отношение еврейской религии к верованию в бессмертие души.— Китайские религии.— Почитание предков в религии Конфуция.— Представление бессмертия в религии таоистов.— Бессмертие души в религии буддистов.— Рай китайских буддистов.— Почитание предков наравне с богами.— Влияние религиозных верований на страх смерти.— Пессимизм учения Будды.— Значение нирваны.— Смирение, проповедуемое Буддой.— Возражения против бессмертия души.— Чувствительность клеток нашего организма.— Религиозная гигиена.— Приемы религий в регулировании воспроизводительной функции и сохранении здоровья.— Неуспех религий в борьбе с дисгармониями человеческой природы.

Человечество не могло ждать научного выяснения дисгармоний нашей природы для борьбы с ними. Желание жить, сохранить здоровье, удовлетворять инстинктам и согласовать их с самых ранних ступеней сознательной жизни заставляло человека придумывать различные средства для устранения несовершенств своей природы.

Мы уже видели, что инстинкт, контролирующий выбор пищи, даже у животных не в состоянии предохранить от потребления вредных веществ. С давних пор человек должен был убедиться в недостаточности инстинктов и пуститься в поиски более точных указаний для различения полезной пищи от способной вызывать заболевание и смерть. Для выработки известных правил гигиены вся проницательность первобытного человека должна была направляться на наблюдение за действием питательных веществ.

Воспроизводительная деятельность со своими многочисленными несовершенствами точно так же с незапамятных времен привлекала внимание человека, впадавшего в ошибки при слепом повиновении инстинктам.

Инстинкт жизни и страх смерти лежали в основе побуждений первобытного человека в его искании выхода из трудного положения, созданного дисгармониями его природы. Именно в интересах здоровья и жизни приходилось отыскивать полезную пищу и регулировать половое отправление.

С пробуждением разума человек судил о неизвестном по аналогии с тем, что ему было наиболее знакомо, т.е. с самим собой. Вот почему он приписывал всем окружавшим его предметам свойства и побуждения, присущие ему самому. По его мнению, не только все живые существа обладали волей и умом, но даже и неодушевленные тела способны были действовать подобно человеку.

Из этого первобытного понятия и возникло то, что Тэйлор назвал анимизмом, «этой основой философии религий диких рас и цивилизованных народов». Умирая, человек не вполне исчезает, а только превращается в новое состояние. Труп живет не так, как мы, но, тем не менее, он продолжает жить, — особенным образом, хотя и сходно с нами. Такое представление отвечало потребности сохранения жизни и боязни смерти, — т.е. полного исчезновения. Оно есть не что иное, как вера в бессмертие, или в будущую жизнь.

Анимизм — понятие весьма распространенное по всему земному шару. Очевидно, что оно служило самым действительным утешением при сознании неизбежности смерти вместе с величайшим желанием жить. «Это детское желание игнорировать смерть и убедить себя в том, что мертвые могут продолжать действовать по-прежнему, — говорит Тэйлор, — естественно привело дикарей к тому, чтобы хоронить своих родных вместе с оружием, одеждой и украшениями, служившими им при жизни. По этой же причине до погребения мертвых снабжали пищей, вкладывали им в рот сигару и клали игрушки в гробы детей и т. д.».

На несколько высшей стадии развития первобытный человек должен был переработать эту слепую фантазию в логическое рассуждение. «Когда человек умирает и душа его улетает из тела, для снабжения ее пищей, одеждой и оружием надо хоронить эти предметы с трупом или жечь их».

Здесь излишне описывать все проявления анимизма первобытных дикарей. Более или менее явные следы его встречаются даже у большинства, если не у всех, наиболее цивилизованных народов. Большое число фактов, относящихся к этому вопросу, собрано в известных сочинениях Тэйлора, Леббока, Вайц Герланда. Мы ограничимся приведением некоторых наиболее характерных из них.

Туранские народы восточной Азии хоронят вместе со своими мертвецами разного рода орудия: топоры, кремни, и пищу (говядину, масло). Они убеждены, что все эти предметы необходимы покойному в его долгом путешествии в страну духов.

Тасманиец, спрошенный о том, зачем кладут копья в могилу, отвечал, как само по себе понятное: «Да для того, чтобы уснувший мог употреблять их в битвах!»

Гренландцы кладут луки и другое оружие в могилы мужчин, и ножи, иголки и разные швейные принадлежности — в могилы женщин: они убеждены, что предметы эти будут очень полезны на том свете.

В области Конго существует обычай проделывать отверстие в могиле, на месте, соответствующем рту или голове покойника, и ежемесячно вводить этим путем запасы твердой пищи и напитков.

Многие народы не довольствуются тем, чтобы класть возле мертвого одни неодушевленные предметы. Караибы, думая, что души умерших после смерти переходят IB царство мертвых, убивают рабов на могиле вождей для того, чтобы они служили им в будущей жизни. С этою же целью они погребают собак в оружие. Негры Гвинейского побережья на похоронах знаменитых людей убивали нескольких женщин и рабов для того, чтобы они служили им на том свете. В то же время они погребали их лучшие одежды, позолоченные фетиши, кораллы и жемчуг для того, чтобы мертвый мог наряжаться во все эти драгоценности.

Тэйлор утверждает, что анимистические понятия общераспространены между "всеми дикарями без исключения".

По Герберту Спенсеру, если не у всех, то почти у всех народов, племен, обществ, наций мы находим многочисленные доказательства существования смутных или определенных верований в воскресение двойников умершего. Предположение, что источником такого распространенного верования служит видение образа умерших во сне, вполне основательно. Эти сновидения принимают за души, остающиеся бессмертными и навещающие живых.

У всех цивилизованных народов встречаются обычаи, происхождение которых должно быть отнесено к далекому прошлому.

Так, испанцы в день годовщины смерти своих родных кладут на их могилы хлеб и вино.

Болгары чествуют своих мертвых в вербное воскресенье. Они обильно едят и пьют и оставляют на могилах остатки поминок, которые доедаются ночью умершими.

Сэн-фуа рассказывает, что в 1389 г. на похоронах Бертрана Дюгеклэна в Сен-Дени было принесено в жертву несколько лошадей. Епископ Осерский благословил лошадей возложением рук на их головы, после чего они были убиты.

В 1781 г. на похоронах генерала Фредерика Казимира в Трире его лошадь вели за гробом, согласно обычаям тевтонского ордена. Когда труп генерала был опущен в могилу, то лошадь убили и похоронили в той же могиле.

B настоящее время у цивилизованных народов больше не приносят в жертву ни людей, ни даже животных. Но множество других обычаев, постоянно соблюдаемых во время похорон, определенно указывают на их анимистическое происхождение.

Таковы: кутья, которую ставят возле покойников в России, хвойные ветви, разбрасываемые вдоль всего пути похоронного шествия, венки из бессмертников или других цветов, играющие такую важную роль в наших похоронах; последний обычай имеет очень древнее происхождение. Он существовал у римлян и, по всей вероятности, символически представляет будущую жизнь в стране, полной цветов и роскошной растительности.

Вера в загробную жизнь, столь распространенная на всем земном шаре, очевидно, послужила основой всем религиям. Мы не можем останавливаться здесь на подробном рассмотрении этого вопроса. Его изучение значительно превосходит размеры нашей задачи и требует гораздо более обширных сведений, чем наши. Достаточно установить очень важный факт, что у народов, живущих в различных областях нашей планеты, при самых разнообразных условиях внешней среды и культуры, имеется убеждение, что смерть не есть настоящий конец существования, а только переход от настоящей жизни к будущей. Тем не менее, ввиду важности вопроса невозможно удовлетвориться одним признанием этого факта, оставляя без рассмотрения некоторые возражения, выдвигаемые против всеобщности веры в загробную жизнь.

Многие настаивают на том, что в библейском изложении еврейской религии отсутствует представление о будущей жизни. Еще недавно Гэккель повторил столь распространенное мнение, будто в древней, наиболее чистой еврейской религии не существует «веры в бессмертие души; ни в Пятикнижии, ни в более ранних книгах Ветхого завета, написанных до вавилонского пленения, — нигде не находим мы представления о продолжении индивидуальной жизни после смерти».

Эти указания верны только до известной степени. Правда, что в книгах Моисея нет речи ни о будущей жизни, ни о рае и аде в обыкновенном смысле этих слов; но, тем не менее, древние евреи разделяли со столькими другими народами известное представление о переживании после смерти. «Подобно-почти всем без исключения первобытным народам, — говорит Ренан, — и иудеи верили в своего рода двойственность личности, в существование тени, представляющей бледный и нетелесный облик, который после смерти спускается под землю и там ведет грустный и мрачный образ жизни в темных покоях». «Мертвые жили там без сознания, без представлений, без воспоминаний, в мире без света, покинутые богом». «Большинство... старалось запастись хорошим пристанищем, удобным ложем на время своего пребывания у Рефаимов. Жизнь теней представляли себе, как протекающую в общении с предками, в разговорах и отдыхе вместе с ними».

Некоторые места Пятикнижия указывают на почитание предков, тесно связанное с представлением о загробной жизни. Так, Иаков, видя приближение смерти, призвал своих сыновей и завещал им похоронить его не в Египте, а вместе с отцами своими в пещере Ефрона хеттеанина.

По Шантепи де ла Сосе, «анимизм, и именно поклонение предкам, у израильтян, как и у большинства других народов, имеет гораздо большее значение, чем прежде думали».

Очень замечательно то, что представление будущей жизни, еще туманное в древнеевропейской религии, со временем определялось все более и более. Так Иезекииль (VI века до н.э.) рисует следующую картину будущих событий: «Иегова вдохнет жизнь в разбросанные кости мертвых».

Мысль эта еще яснее развита в тех строках книги Даниила. (II век до н.э.), где он говорит, что «некоторые из спящих в земле проснутся для жизни вечной, а другие — для позора и вечного бесчестия». Приведя эти последние слова, Ренан прибавляет: «Ясно, что Израиль достиг крайнего предела своего векового стремления — царствия божьего, синонима будущего и воскресения. Чуждый понятию о самостоятельной душе, переживающей тело, Израиль не мог представлять себе будущую жизнь иначе, как воскрешая цельного человека». Позднее, в талмуде, мысль о будущей жизни развита с большими подробностями. Рай представляется местом, наполненным чудными благоуханиями, а ад же — нечистым местом, полным грязи и навоза. По талмуду, «в загробной жизни нет ни пищи, ни питья. Праведные сидят с венками на головах и с восторгом созерцают бога».

В каббалистической философии евреи усвоили учение переселения душ «Гильгуль» и думали, что душа Адама перешла в Давида и позднее перейдет в мессию. Некоторые людские души превращаются в души животных, в листья деревьев и даже в камни.

Итак, еврейская религия только с большими ограничениями может служить примером отсутствия представления о загробной жизни.

Религии, исповедуемые китайцами, также приводились как пример отсутствия представления о бессмертии.

Так, Бюхнер в своей книге «Сила и материя», считавшейся материалистическим кодексом второй половины XIX века, утверждает, что «буддизм — эта выдающаяся религия, наиболее распространенная и одна из самых древних, насчитывающая в числе своих последователей около 1/3 всех жителей земного шара, вполне игнорирует бессмертие души».

Положение это встречается также у Гэккеля в его «Загадках Вселенной» — книге, служащей сводом материалистических теорий конца XIX века. «Вера в бессмертие души, — говорит этот автор, — вполне отсутствует в большинстве восточных наиболее развитых религий. Мы не встречаем ее в буддизме, обнимающем еще и поныне 30% всего населения земли. Она также отсутствует в древней народной религии китайцев, а также в религии Конфуция, ее заменившей».

Этот вопрос следует рассмотреть глубже. Вполне установлено, что основание древней религии китайцев заключается именно в очень сильно развитом поклонении предкам. Все важные события семьи происходят «в присутствии предков». Они — связь между живущими родными. Как и в других приведенных примерах анимизма и поклонения предкам, мертвым предлагают кушанья и окружают их полезными им предметами.

По Ревиллю, «вообще китайцы допускают принцип личного бессмертия. Было бы совершенно непонятно, что могла бы явиться мысль предлагать настоящую пищу существам, на которых смотрели бы как на исчезнувших или возвратившихся в бессознательное „все"».

Предлагая мертвым пищу, одежду, драгоценности, китайцы смотрят на загробную жизнь, «как на очень мало отличающуюся от той, которую ведут они сами на земле. Мертвые продолжают интересоваться теми же вещами и людьми, им нравится та же пища».

С развитием идеи загробной жизни изменились также и обычаи. Вместо того, чтобы предлагать мертвым вещественные предметы, как это еще делается у столь многих народов, китайцы предлагают им одни символы: «бумажные дома, материи, «ревизию, куклы, представляющие рабов; но все это — бумажное или соломенное — сжигают для того, чтобы в нематериальной форме это дошло до чествуемого таким образом духа».

Одной из главных причин поклонения предкам служит боязнь, чтобы «мертвые, недовольные тем, что их забывают, не выказали живым своего негодования, посылая им болезни и разорение».

Поклонение мертвым пустило такие глубокие корни у китайцев, что даже сам Конфуций, несмотря на свое умственное развитие и свой скептицизм, должен был заплатить ему обильную дань. «Мудрый Конфуций, — говорит Ревилль, — считал долгом приносить в жертву своим предкам мясо, которое посылали ему владыки, чествуя его».

Конфуций и его последователи выражались относительно будущей жизни с большою сдержанностью и двусмысленностью, что не мешало им «точно следовать обычаям и обрядам, предполагавшим полнейшую веру в будущую жизнь человеческой личности».

Если сам Лао Цзы не верил ни в рай, ни в ад и исповедовал даже очень рационалистические идеи, то последователи его, тем не менее верили в бессмертие души и даже в конце концов приняли учение о посмертной награде и наказании по заслугам.

Приверженцы Лао Цзы, лаосисты, совершенно исключительным образом интересовались вопросом о бессмертии. Прежде всего надо было найти напиток бессмертия, способный продлить до бесконечности земную жизнь. «Одна из главнейших претензий даосизма, — говорит А. Ревилль, — состоит в обладании тайной бессмертия. Правда, что получить ее очень трудно, но еще труднее ее применить. Однако, следуя известным указаниям, можно по крайней мере получить патент на долголетие. Только совершенные даосисты достигают той нравственной высоты, которая открывает им переход в высший мир без болезни и смерти».

Так, некоторые учителя даосизма вознеслись живыми на небо: Шанг-Тао-Линг «поднялся на высокую горную вершину и исчез в небе».

Современные даосисты вполне приняли идею бессмертия души. «Они признают вполне приспособленное чистилище, к форме которого Лао-Цзы пришел расширением и распространением на всех людей уже близкой ему идеи последовательного переселения одной и той же души через ряд тел. Эти очистительные переходы ведут к тому бессмертию, которым обладают гении и блаженные, если такое бессмертие еще не достигнуто святостью земной жизни».

Долго думали, что даосисты по примеру своего основателя не признают ада. Но пришлось изменить это мнение, тем более что «даосистское духовенство придумало изображать в своих храмах, посвященных божествам — покровителям различных городов, мучения, предназначенные грешникам десятью судилищами, скрытыми на дне океана, таящегося в недрах земли».

Итак, множество китайцев-конфуцианцев и даосистов верят в загробную жизнь.

Буддистам в особенности приписывают отрицание бессмертия души. Будда признавал браминское верование в переселение душ. Об этом свидетельствуют многие документы, выдержавшие строгую критику. Относительно бессмертия души православный буддизм высказывается ясно. Сам Будда избегает окончательного решения этого вопроса. При таких условиях «души, со страхом взиравшие на небытие и которые не могли отдаваться от ожидания вечного блаженства, должны были по-своему толковать молчание Будды и заключать, что им не воспрещена надежда».

Вот каким образом старались буддийские учителя обойти прямую постановку этого трудного вопроса. Король Посемади встретил однажды известную своею мудростью последовательницу Будды монахиню Кеми. Король спросил ее: «Существует ли Совершенный (Будда) после смерти?» — «Божественный, о великий король, не дал откровения о существовании Совершенного после смерти». — «Итак, о почтенная, Совершенный не существует после смерти?» — «Этого также не открыл Божественный, о великий король!» — «Итак, о почтенная, Совершенный одновременно существует и не существует после смерти? Итак, о почтенная, Совершенный ни существует и ни не существует после смерти?».

Вот каким образом Сумермит, «сын бога, окруженный и предшествуемый толпой богов», восхвалял Будду (Татагата): «Ты искусный врач, дающий счастие бессмертия».

Легко понять, что за отсутствием строго определенных указаний буддисты не замедлили последовать своему влечению и признали в принципе загробную жизнь.

Итак, «буддизм вовсе не проповедует, как это легкомысленно утверждают в настоящее время, уничтожение души человека после смерти. Напротив того, он так убежден в естественном переживании души, что только по отношению к немногим избранным допускает, как особое преимущество, возможность нарушить непрерывающуюся цепь жизни».

Верные основным началам своей древней религии, китайские буддисты продолжали поклоняться своим предкам и искать наилучшего пути для достижения бессмертия. Поэтому они не замедлили превратить нирвану в рай и распространить в китайском народе идею о посмертном возмездии. «Буддистские монастыри в Китае обыкновенно заключают целый ряд маленьких келий, в которых яркими красками изображены сцены, наполняющие 18 адов стенаниями и воплями. Потому что под землей находится восемь адов, в которых жара невыносима, и десять, в которых холод не менее ужасен».

Рай китайских буддистов Ни-Пан (страна чистоты) — место, заключающее множество золота, серебра и драгоценных камней. Прелестные места для прогулок омываются хрустальными водами, текущими по золотому песку, покрытому чудными цветами лотоса. Там вечно звучит дивная музыка. Три раза в день падает цветочный дождь. Каждые четыре часа чудные птицы — фазаны и другие хором воспевают красоты религии и напоминают своим слушателям о Будде, Дарму и Сангу... Таковы чудеса, ожидающие тех, которые возродятся после смерти. Там нет греха и нет ничего дурного».

Бесполезно входить в большие подробности, чтобы доказать ложность мнения, будто треть человечества следует материалистическому мировоззрению, в котором нет места для идеи о загробной жизни; наоборот, совершенно ясно, что значительное большинство людей убеждено, что смерть не есть полное окончание существования, и часто настоящая жизнь представляется только переходною ступенью к будущей. Но в то время, как многие первобытные народы считают последнюю простым продолжением земной жизни, народы с более утонченными идеями представляют себе будущую жизнь полной наслаждений для праведных и мучений для грешников.

Эта идея будущей жизни, столь распространенная по всему земному шару, по всей вероятности, легла в основу религий. Она должна была дать начало представлению о высших существах, о божествах. Действительно, многие факты указывают на то, что первичные боги были не что иное, как умершие родичи и предки, живущие на том свете и управляющие оттуда земными делами. Злые предки превращаются в злых духов, а добрые выполняют роль благодетельных и доброжелательных богов.

Очень многие народы молятся предкам и считают их более или менее божествами. Кафры приносят жертвы и молятся своим умершим родным. Они думают, что души умерших посещают свои прежние жилища и сообразно со своим характером помогают или вредят живым. Будучи способными на добро и зло после смерти, эти умершие родные еще не могут считаться настоящими божествами. Но, как говорит Леббок, не следует упускать из виду, что «бог дикаря — существо, мало отличающееся по своей природе от него самого, разве только несколько могущественнее его». Мы увидим, что между умершими родными, злодеяний которых боятся или о милостях которых умоляют, и между различного рода божествами существует целая гамма промежуточных ступеней.

Индейцы Северной Америки умоляют духов своих предков ниспослать им хорошую погоду или удачную охоту. Они думают, что если индеец погибает от огня, то это происходит исключительно потому, что духи предков наказывают его за небрежное исполнение обрядов и жертвоприношений.

Начэсы Луизианы пошли еще дальше: они строят храмы в память своих мертвых. В Полинезии, в Танне «души умерших предков почитаются как боги; старые вожди после смерти становятся божествами, управляющими жатвой и сбором плодов. Туземцы молятся им и приносят им в жертву первые плоды».

Островитяне Малайского архипелага молят духов своих предков о счастии и помощи в бедствиях.

Почитание мертвых очень развито в Африке. Зулусы совершают свои победы при помощи «аматонгов», или духов предков.

«Даже малые дети и старухи, не играющие никакой роли при жизни, после смерти становятся могущественными духами. Дети становятся добрыми духами; старухи — творящими одно зло. Но особенным почитанием семьи пользуется ее умерший глава». Зулус боготворит отца — своего главу и к нему обращается в начале и в конце молитвы. Помня его любовь и ласки, он убежден, что отец не оставит его и после смерти. Эту идею обоготворения предков зулусы распространяют до первого родоначальника людей и создателя мира, до первого «ункулункулу».

Нет возможности привести здесь все примеры — до того они многочисленны. По существу они сходны и отличаются только во второстепенных, очень разнообразных подробностях.

Представление о будущей жизни в виде бессмертия или иных понятий, связанных с идеей много- или единобожия, развилось вследствие потребности жить и противодействовать страху смерти, т.е. для борьбы с величайшим разладом человеческой природы.

Поэтому нам следует рассмотреть, в какой мере различные религии достигли этой цели.

Многие первобытные народы буквально понимают религиозное учение о бессмертии и смотрят на обещание загробной жизни, как на неопровержимую истину. Так, туземцы островов Фиджи убеждены, «что они возродятся в ином мире в том же точно виде, в котором они покинули землю; поэтому они желают умереть раньше наступления какой бы то ни было болезни». И так как очень трудно достигнуть старости без болезни или какой-нибудь немощи, то «как только человек чувствует приближение старости, он предупреждает своих детей, что ему пора умирать. Если же он не говорит этого, то дети сами предупреждают его. Собирают семейный совет, назначают день и роют могилы. Старик делает выбор между удушением и погребением заживо».

Следующий пример показывает, до какой степени может доходить вера в будущую жизнь. Молодой фиджиец однажды пришел к английскому путешественнику Генту для того, чтобы пригласить его на похороны своей матери. Гент принял приглашение и присоединился к похоронному шествию.

Удивленный отсутствием трупа, он спрашивает об этом молодого человека. Последний «указал ему на свою мать, идущую среди них столь же веселой и спокойной, как и все присутствующие. Гент выразил юноше свое удивление и спросил его, как он мог его обмануть, сказавши, что мать умерла, в то время как она жива и здорова. Ответом было, что только что совершилось похоронное пиршество и что теперь будут ее хоронить, что она старая, что он решил вместе с братом, что она достаточно пожила и что пора ее убить, на что она согласилась с удовольствием».

Приведенный пример не исключителен. Известны целые города с несколькими сотнями жителей, между которыми не было людей старше 40 лет, потому что все старики были погребены. Легко понять, что при такой ревностной вере люди могут не бояться смерти.

По Скулькрафту, индейцы Северной Америки очень мало боятся смерти. «Они не боятся перейти в страну, полную беспрерывных наслаждений, в которой, как им приходилось постоянно слышать, нет ни горя, ни печали».

Мне самому знаком пример православной девочки, которая была так убеждена в блаженстве рая, что во время серьезной болезни с нетерпением ожидала смерти. Перед смертью она уверяла, что уже видит чудные цветы и слышит дивное пение райских птиц.

Но такая беспредельная вера исключительна. Всего чаще она недостаточна для того, чтобы уничтожить страх смерти, как это доказывает множество примеров.

У одних только фанатиков, несложных и первобытных натур слепая вера может победить инстинктивное чувство страха смерти. Вот почему с древнейших времен религии старались найти, помимо иллюзии будущей райской жизни, другие средства для ослабления главного разногласия в человеческой природе. В этом отношении, с нашей точки зрения, наиболее интересно учение Будды. Я не имею при этом в виду того измененного и переделанного буддизма, о котором выше шла речь и который вернулся к представлению загробной жизни, страшного ада и рая, полного наслаждений.

Будда не увлекался никакими иллюзиями относительно великого зла человеческого существования. Его учение в своем первоначальном виде было чрезвычайно пессимистично. Вот что говорил он по этому поводу: «Несомненно, несчастен этот мир, созданный, рождающийся, стареющий, умирающий, исчезающий и вновь появляющийся. Но нам неизвестен способ, как выйти из этого мира, который есть не что иное, как громадное скопление страданий. Старость, болезнь, смерть и остальное, — увы, — то, что может положить предел этому миру — одному громадному скоплению страданий, — того мы не знаем! Предел всему, что происходит от старости, болезни, смерти и остального!».

Встречи, о которых шла речь в предыдущей главе, внушили Будде следующие размышления: «Горе юности, подтачиваемой старостью! Горе здоровью, разрушаемому разными болезнями! Горе кратковременной человеческой жизни! Горе притягательной силе наслаждений, соблазняющих сердце мудреца! Если бы не было ни старости, ни болезни, ни смерти с тем великим страданием, которое вытекает из пяти элементов существования (скандас)! Если бы не было ни старости, ни болезни и смерти всегда связанных друг с другом! Хорошо! Вернувшись назад, я стану размышлять об освобождении!».

После долгих дум об этих вопросах Будда предположил, что ему удалось разрешить задачу проповедью полного смирения. В молодости он просил отца: «Я желаю, властитель, чтобы старость никогда не овладела мной и чтобы я не потерял ярких красок молодости; да буду я всегда здоровым и болезнь да не постигнет меня; да будет жизнь моя безгранична, и да не наступит смерть». Позднее ему пришлось отказаться от всех этих требований.

В своей знаменитой бенаресской проповеди Будда следующим образом резюмирует главные положения своего учения: «Вот, о монахи, святая истина о происхождении страдания: это — жажда бытия, ведущая от перерождения к перерождению, сопутствуемая наслаждением и желанием, находящим там и сям свое удовлетворение: жажда наслаждения, жажда бытия жажда могущества».

«Вот, о монахи, святая истина о подавлении страдания: погашение этой жажды полным уничтожением желания, упразднением желания, отказом от него, освобождением от него, вытеснением его».

Под влиянием этого духа смирения Будда постригся в монахи и жил, строго следуя начертанным им правилам непорочности («непорочная вера, непорочная воля, непорочная речь, непорочные применения, непорочное внимание, непорочное размышление»).

Однако не много нашлось людей, стоящих на такой высоте и имеющих силу оставаться верными этим правилам. Вследствие этого буддизм вскоре отдалился от своих первоначальных основ и стал обыденным религиозным учением.

С идеей буддизма неизбежно связано представление о нирване, так как предполагают, что это именно и есть та настоящая цель, к которой должна стремиться человеческая жизнь. Многие философы, особенно пессимисты с Шопенгауэром во главе, признали нирвану высшею целью существования даже с точки зрения их собственного миросозерцания. Но идею нирваны объясняли очень различно. Это тем более понятно, что лучшие санскритологи еще не пришли к соглашению относительно значения этого слева.

Я не хочу вмешиваться в эти споры, так как не обладаю главным орудием — знанием санскритского языка. Но, с другой стороны, я не вправе и умолчать об этом существенном вопросе под предлогом, что он не окончательно решен специалистами, тем более, что для многих мыслителей нирвана представляется настоящею целью человеческого существования.

Долгое время считали нирвану родом небытия, в котором нет никаких проявлений психического порядка. Знаменитый оксфордский санскритолог Макс Мюллер восстал против этого воззрения. Он указал на то, что во всех местах буддистских источников, в которых упоминается о нирване, она не имеет смысл уничтожения. Большая часть таких мест осталась бы даже совершенно непонятной, если бы слово уничтожение было употреблено вместо «нирваны».

Это мнение разделяют и многие другие специалисты, не допускающие, чтобы целью религиозной жизни могло быть полное уничтожение. Так, Рис Давидс думает, что нирвана соответствует душевному покою, которого можно достичь во время земной жизни, и что это понятие можно перевести словом «святость». По его мнению, нирвану никоим образом нельзя понимать в смысле небытия или уничтожения, а скорее как отсутствие сильных страстей, каковы зависть, ненависть и пр.

Пфунгуст присоединяется к мнению Макса Мюллера; он также убежден в том, что «первоначальные последователи Будды никоим образом не могли признать нирвану уничтожением». Дульманн, наоборот, старается доказать, что нирвана буддистов все же может означать отрицание желания бытия, т. е. полное уничтожение.

Следует, однако, сказать, что нирвана не играет в буддизме столь существенной роли, как утверждают это некоторые истолкователи. Недаром в некоторых буддийских источниках о нирване упоминается только вскользь. Так, в «Лалита Вистара» слово это приводится только очень редко и не представляет при этом особенного значения. Но в этом же документе мы находим несколько данных, способных осветить вопрос о том, что такое нирвана.

Когда молодой Будда, еще полный желаний, просил отца даровать ему вечную молодость, здоровье, беспредельную жизнь и отсутствие смерти, он прибавил следующие слова: «Если вы не дадите мне этих четырех даров, владыка, выслушайте, какой еще другой дар я желаю: да не будет для меня переселения души когда кончится эта жизнь!».

Как уже было упомянуто, буддизм принял браминское учение о переселении души. По преданию, прежде чем стать владыкой Будда прошел через сотни различных состояний. Душа его не только прошла через 58 королей, но пробыла в 18 обезьянах, 4 лошадях, 4 змеях, 3 ящерицах, 2 рыбах и т. д. Эти вечные переходы души через столько различных тел должны были сильно смущать и занимать верующих. Поэтому совершенно естественно, что такой мыслитель как Будда возымел желание отделаться и освободить других верующих от стольких Переселений. Он смотрел на эти вечные перерождения как на великое зло, от которого можно избавиться непорочностью жизни.

Картинный язык индусов сравнивал переселение душ с океаном. Ежеминутно сменяющиеся волны должны были изображать в этой метафоре постоянные рождения; пена гребней волн соответствовала нашему переходящему телу, а другой берег являлся нирваной. «Тот, кто достигнет нирваны, больше не вернется в великий океан Сансары». В одной цитате, приведенной Рисом Давидсом из Кама Сутта, определенно говорится, что «море представляет переселение душ, или Сансары; нирвана же — остров Достигнув его берега, можно быть уверенным, что не будешь больше сброшен в волны океана для последовательных возрождений метемпсихозы».

Другими словами, чтобы избегнуть после смерти страданий, соединенных с постоянными, часто нежелательными перерождениями, надо вести непорочную жизнь, и тогда будет обеспечен покой, или нирвана. Последняя, следовательно, не есть полное отрицание всякого психического состояния, а только отрицание переселения души. С этой точки зрения легко объяснить все или почти все места, в которых идет речь о нирване

Когда Будда в старости, пораженный тяжкой и мучительной болезнью, был близок к смерти, он подумал о своих учениках и сказал им: «Не следует мне войти в нирвану, не поговоривши с заботившимися обо мне, с общиной моих учеников Силой воли хочу я превозмочь эту болезнь и удержать в себе жизнь».

Через некоторое время благочестивейший Аманда отправился к Будде и сказал ему, между прочим, следующие слова: «Дивный не войдет в нирвану до тех пор, пока он не выскажет свою волю относительно общины учеников».

Все более и более слабея, дух Будды восходит от экстаза к экстазу, беспредельно, по всем ступеням восторга; затем он вошел в нирвану. И земля задрожала и гром загремел.

Очевидно, что здесь нирвана употребляется в смысле состояния, соответствующего смерти. Но это — смерть святого, проведшего непорочную жизнь. Он будет избавлен от метемпсихоза и будет наслаждаться душевным покоем. По всей вероятности, позднее то же слово нирвана применялось к душевному состоянию того, кто благодаря своему непорочному существованию был еще при жизни уверен, что избежит переселения души после смерти.

Так как смысл нирваны состоит главным образом в противопоставлении переселению душ, то легко понять, почему не определялось, какому душевному состоянию она соответствует.

Но, судя по всем данным, касающимся буддийской религии. совершенно невероятно, чтобы речь шла о полном уничтожении. В этом отношении всего основательнее мнение Макса Мюллера.

Итак, Будда предполагал, что людские страдания могут быть исцелены отречением от всех жизненных наслаждений и полным смирением. Один тот факт, что первоначальный буддизм не удержался и быстро переродился в обыденную религию, сходную со многими другими верованиями, — одно это доказывает, что Будда не достиг цели. Обещание вечной жизни одно соблазнило массу и послужило распространению буддизма на такие громадные пространства.

Кроме своей главной задачи — утешения человечества ввиду неизбежности смерти — религии касаются и некоторых других вопросов, вытекающих из дисгармонии в человеческой природе.

Во все времена они стремились к регулированию деятельности органов пищеварения и воспроизведения, а также к предупреждению и лечению разных болезней.

Всем известно сильное влияние религий на выбор и на приготовление пищи. Еще и до сих пор многие народы сохранили кулинарные обычаи, предписанные правилами религии. Так, у евреев пища определена моисеевым законом, который входит даже в подробности стряпни. Он запрещал употреблять в пищу кровь животных. Вот что повелевает Моисей: «Ты можешь вволю убивать и употреблять мясо животного, в каком бы городе ты ни жил, по благословению господа бога твоего. Как оскверненный, так и чистый может есть его, как дикую козу или оленя. Только крови не вкушайте; выливайте ее на землю, как воду». И далее: «Остерегайся только есть кровь этих животных, потому что кровь — их душа, чтобы не съесть душу с мясом». «Не ешь ее, дабы быть счастливым тебе и детям твоим после тебя, если ты совершишь по воле господа бога твоего и как он находит должным».

Книги Моисея заключают также правила приготовления некоторых блюд. «Не ешь ничего недопеченного или вареного в воде, но жарь его (ягненка или козленка) на огне с головой, ногами и внутренностями».

Думали, что эти правила были вызваны известными гигиеническими понятиями, будто бы согласными с выводами современной науки.

Правда, что некоторые правила, как, например, запрещение есть недоваренное мясо, вполне подтверждается современным знанием.

Но большинство Моисеевых законов, как, например, запрещение крови, зайца, свинины и многого другого находится в полном противоречии с рациональной гигиеной.

Поэтому приготовление пищи по указаниям религии имеет исключительно исторический интерес.

Религии много занимались также и воспроизводительною деятельностью человека. Большинство основателей религии должны были сильно чувствовать разлад в этой области человеческой природы. Это приводило их к воздержанию, которому они следовали сами и которое проповедовали другим. Будда после молодости, в которой он испытал все радости, никогда не находя в них удовлетворения, перешел к полному воздержанию.

Он и его последователи, принявшие монашеское звание, должны были совершенно отказаться от женщины. Половое сближение, совершенное таким лицом, ставилось на одну доску с кражей и убийством и служило поводом для бесповоротного исключения из монашеского звания. Даже в буддийских правилах, относящихся к светским членам, запрещалось «предаваться внебрачным половым сношениям, потому что в них заключается нечто низменное».

Всем известно мнение христианской религии относительно воспроизводительной деятельности. Учителя христианства воздерживались от нее и учили тому же других. Св. Павел часто подтверждает свое воздержание: «Я желал бы, — говорит он, — чтобы все следовали моему примеру; но каждый получил от бога свой особенный дар, каждый по-своему. Поэтому я говорю неженатым и вдовам, что лучше им оставаться, как я: но если они не могут воздержаться, пусть вступают в брак, потому что это лучше, чем разжигаться».

У диких народов религия также сильно вмешивается в сферу воспроизводительной деятельности.

По этому поводу следует упомянуть об одном из самых своеобразных верований, встречаемых у туземцев Сандвичевых островов: это — поклонение божеству выкидышей. Божество это изображается в виде удлиненного деревянного инструмента, известного под именем Капо. Верхняя часть его имеет вид чудовищной головы божества, нижняя же удлинена и заострена. Ее вводят в матку для прободания зародышевых оболочек, чем и вызывается выкидыш.

Множество других идолов служат дикарям для предохранения от болезней. Бартельс описывает в своей книге о медицине первобытных народов целую коллекцию талисманов, служащих для этой цели.

Главная идея, вызвавшая производство этих амулетов, основана на том убеждении, что болезни — дело злых духов, которых следует по возможности отстранять.

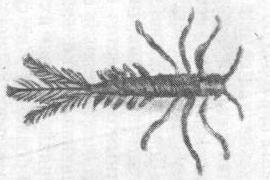

Сибирские гольды делают соломенные изображения животных и деревянные чучела для внедрения в них злых гениев болезней. Гиляки делают деревянную человеческую куклу с изображением жабы на груди. Этот талисман употребляется как средство против болезней груди и живота.

Однако и в более развитых религиях встречаются остатки этих первобытных идей и обычаев. Еще Лютер признавал происхождение болезней сверхъестественным. «Вот,— говорит он, — в чем не может быть сомнения, — это в том, что чума, лихорадка и другие опасные болезни — не что иное, как дело рук дьявола».

Поэтому лучшим средством против всяких болезней считались разные религиозные церемонии.

Людская чума оставила многочисленные следы в истории человечества. Эта ужасная болезнь, естественно, должна была особенно обратить на себя внимание. Обыкновенно ее приписывали гневу божию и старались смягчить его всякими возлияниями и жертвоприношениями. На жертвенниках убивали людей, чтобы укротить божий гнев, а также уменьшить смертность от чумы.

Религиозные обряды значительно смягчились с развитием культуры, но от них еще и теперь остались следы, дающие себя чувствовать при всяком удобном случае.

Все согласно смотрят на эти обряды, как на остатки древних обычаев, и не придают им прежнего значения. Гигиена в пище и в предупреждении болезней по законам религии уступила место научной гигиене, основанной на точных данных, добытых путем опытного метода. Поэтому бесполезно настаивать здесь на этой стороне вопроса.

Итак, в области религии остается еще одна очень важная задача: смерть. Как было доказано, предложенные до сих пор решения этого вопроса неудовлетворительны. Предположение о загробной жизни не может быть сделано вероятным, несмотря на самые разнообразные попытки доказать ее. Противоположное же мнение вполне согласуется со всей совокупностью человеческого знания. С другой стороны, смирение, проповедуемое религиями и особенно учением Будды, не в состоянии удовлетворить человечество, которое жаждет жить и взирает с ужасом на неизбежность смерти.

Понятно, что при этих условиях мыслители старались другими средствами выйти из великой дилеммы. Поэтому и было создано множество философских теорий для решения задачи: жизнь — смерть.

Вопрос этот имеет первостепенный интерес, а потому я считаю нужным рассмотреть его в особой главе.

Попытки философских систем |

Некоторые философские системы тесно примыкают к религиям. — Идеи античных философов о бессмертии души. — Учение Платона. — Скептицизм Аристотеля. — Стоики: Цицерон, Сенека, Марк Аврелий. — Системы современных философов. — Пессимизм и его происхождение. — Байрон. — Учение Шопенгауэра и Гартманна. — Философия освобождения Майнлендера. — Критика пессимизма. — Макс Нордау. — Идеи современных мыслителей о смерти.

Философские системы тесно связаны с религиозными учениями.

Так, например, буддизм сначала был философской теорией и принял свой религиозный характер только в руках последователей Будды. Точно так же и многие философские учения — не что иное как религиозные догматы, которые старались основать на рациональных доводах, помимо откровения.

Идея о загробной жизни в течение долгого времени составляла одну из главных основ различных философских учений, цель которых была решить задачу смерти. Философы древности представляют нам многочисленные доказательства таких попыток. Платон, рассказывая трагическую историю смерти своего учителя Сократа, по этому поводу очень определенно высказывает общие им обоим мысли о смерти. Он влагает в уста Федона следующие слова: «Смерть друга далеко не огорчала меня, напротив, судьба его казалась мне достойной зависти при виде его отношения к смерти и ввиду его речей. Стойкость, обнаруженная им перед смертью, убеждала меня в том что он покидает жизнь не без помощи какого-нибудь божества, которое должно ввести его в другую жизнь и дать ему наибольшее блаженство, которым когда-либо обладал человек».

Платон приписывает Сократу очень определенное представление о возмездии. «Поистине, — говорит Сократ, — я был бы неправ, не сожалея о смерти, если бы я не ожидал найти в будущей жизни добрых и мудрых богов и людей, лучших, чем на земле. Но знайте, что я надеюсь быть присоединенным к справедливым людям». «Смерть не столь огорчает меня, потому что я надеюсь, что людей ждет нечто другое после этой жизни и что, согласно древнему изречению, добрым будет лучше, чем злым».

Так как здесь нет речи об истинах, открытых божественным авторитетом, то необходимо было доказать их рациональными доводами. И действительно, Платон всякими соображениями изощряется доказать нам бессмертие души. Он приводит пифагорейские идеи переселения душ и утверждает, что «души, любившие одну несправедливость, тиранию и хищничество, перейдут в тело волков, коршунов и ястребов. Да и куда же могут перейти такие души?» Что же касается душ «тех, которые всегда обнаруживали общественную и гражданскую добродетель, называемую умеренностью и справедливостью», то они войдут в тела мирных и кротких животных, как пчелы, осы и муравьи, или даже вернутся в человеческое тело, чтобы создать добродетельных людей».